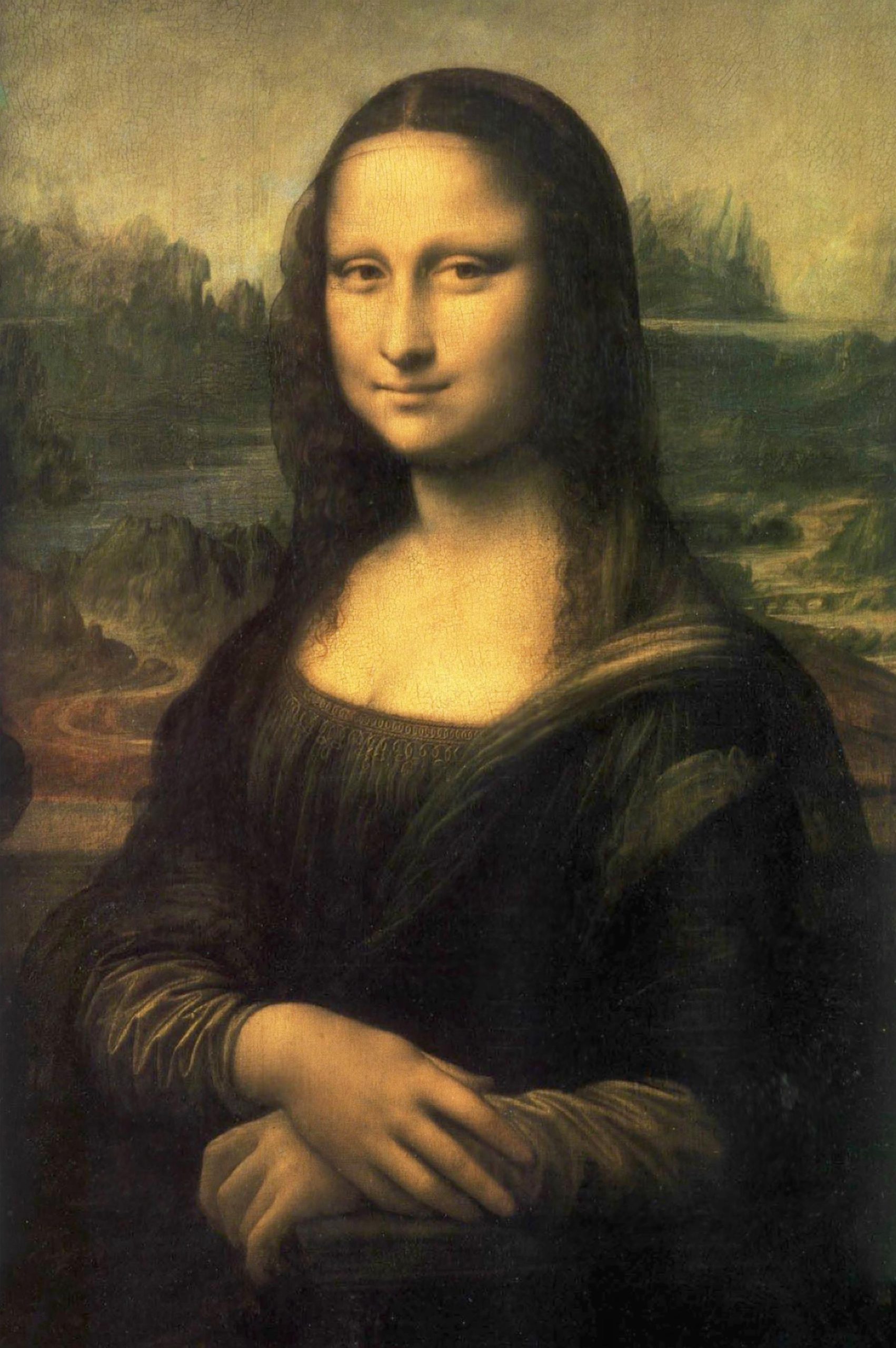

《蒙娜丽莎》好在哪里?如何评价它的历史地位?

第一个问题:

从肖像画绘制角度讲,《蒙娜·丽莎》是当时难得的肖像画精品,在人物的表情、面部结构、整体色彩方面都非常细致,可看出作者在这方面的大量钻研。这和笑不笑没有关系,是达·芬奇研究人物结构神情的精品。他后期的《施洗约翰》在表情方面也很不错,但整体色彩出现偏差,据说是由于他的视力开始衰退造成。

从绘画科学讲,这幅作品是当时第一幅将绘画透视学在油画方面做得很成功的例子。蒙娜·丽莎背后的景色很符合现代透视科学原理。在当时很多绘画作品都还没有使用绘画透视学时,达·芬奇可以说是首创。

以上是专业角度的看法。

非专业角度的,众位朋友已都列举,这里就不多说了。

第二个问题:

从技巧方面看,现在很多潜心研究绘画艺术的画家,在技巧上已经可以说超越了祖宗们,玩技巧,恐怕当年的很多大师们都不一定能达到。但问题不在这里。

当年的先辈终究是第一个吃螃蟹的人,现在无论我们把螃蟹吃出多少花样来,也都是建立在先辈已经发现螃蟹可以吃的基础上。所以在真正的艺术价值方面,现在的画家如果不能从美感价值、艺术品的社会价值(现实意义)角度有所突破,就还是走在老路上。

比如说绘画科学,如果没有达·芬奇这样的大师第一个将透视科学、色彩科学、结构科学运用在绘画作品中,也一定会出现另一个达·芬奇。(谢谢@

庄泽曦 指正:

在绘画中第一个使用严谨的透视学法则的画家使马萨乔。)那都是在我们认识到这些问题之前。

这就是前辈经验的价值所在。

扯个题外话。

现在很多人都不断说“革新”、“创新”之类。我不反对这种思想,但我反对所谓“不破不立”的思想。

我们要改革、要创新,首先第一件事是要充分了解、认识、懂得并尊重基础和传统。没有对先辈经验的明确认识,“改革”就无从谈起。我们通常总会在打破某样东西之后,发现自己无法再造一个新的。

所以要创新,一定要先学习前人的经验,真正理解前辈努力的价值,加上自己知识面的拓宽、专业技能的进步,我们才有可能说可以进行“变革”。

(回答这个问题好像比讲印象派还要烂俗…但之前一个回答中好多人都对小小的这幅《蒙娜丽莎》产生过疑问。在卢浮宫中,《蒙娜丽莎》前人山人海水泄不通,不远处的巨作《梅杜莎之筏》却观者寥寥,但真正看过《蒙娜丽莎》的普通人却又大多流露出失望的情绪。所以决定自己来说说这幅作品,帮助大家认识她。)

今天不会有人因为一个工程师造出了一台蒸汽机而惊讶,但也没有人会怀疑两百年前瓦特改良出蒸汽机的伟大,可惜的是这种认知一旦到绘画艺术上来,思维的转换就变得困难。对于普通大众来说,《蒙娜丽莎》如何好其实是一个认知局限上的问题,局限就在于我们前卫的艺术观念和极为丰富的视觉经验——你见过各式各样的艺术形式,也见过不计其数的现代图像和照片。要体会到《蒙娜丽莎》在16世纪引起的视觉震撼可能需要丰富的历史想象力。

达芬奇的艺术观念其实非常好解释,就是一种朴素的自然主义绘画观——再朴素一点:就是想利用绘画完美地再现自然。

他的作品应当像镜子那样,如实反映安放在镜前的各物体的许多色彩。作到这一点,他仿佛就是第二自然。 ——达芬奇论绘画

《蒙娜丽莎》也不例外,也就是尽其所能得呈现一个人的真实面貌。但是它呈现的好吗?虽然一开始就提醒大家要有丰富的历史想象力,但我们还是缺乏相关的思维逻辑和图像经验,这里容我稍微啰嗦一下,帮助你们做一点点铺垫。

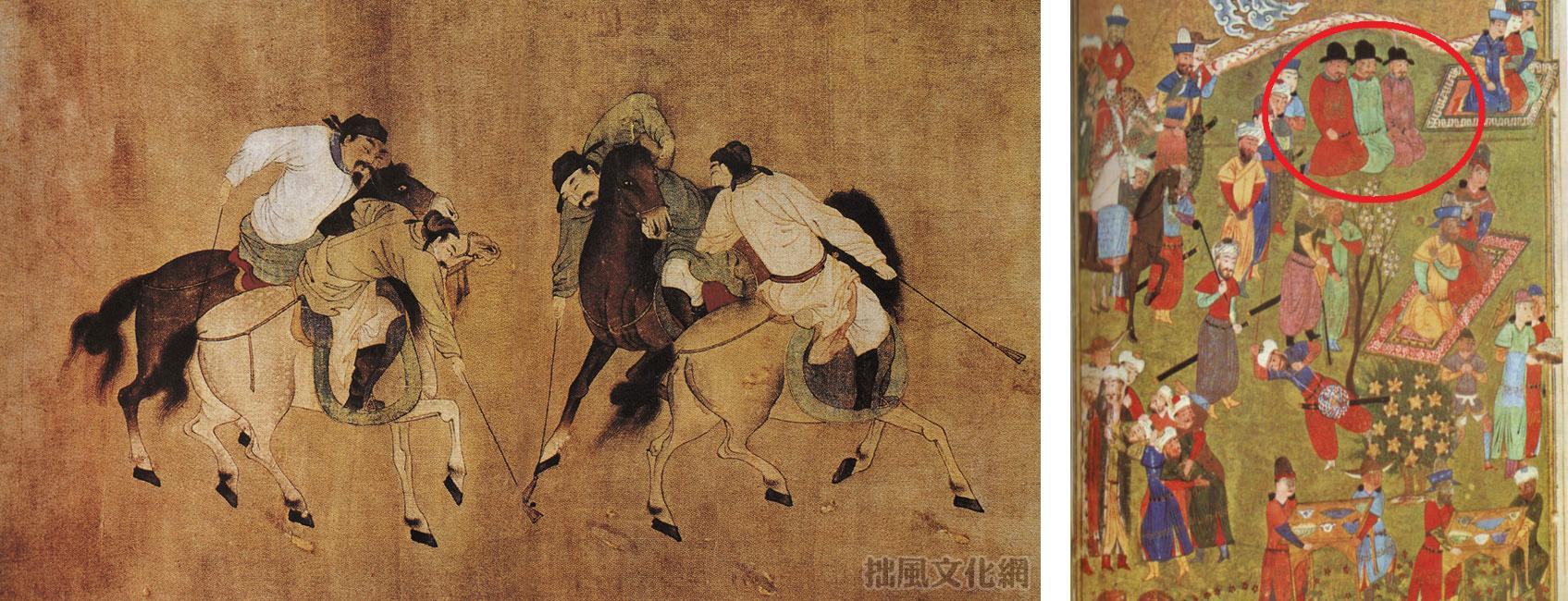

《我的名字叫红》里记叙过中国古代绘画艺术对当时波斯细密画的影响,一项重要影响就是写实的艺术风格。抱歉,写实的风格?我们会认为中国绘画是一项写实的艺术吗,但是如果你站在细密画的角度却就能够很好的理解了:

同明朝时期(十五世纪)中国画与细密画人物对比

所以站在波斯人的角度,中国画是一种写实自然的绘画也就好理解了,那么《蒙娜丽莎》所面对的情况呢?

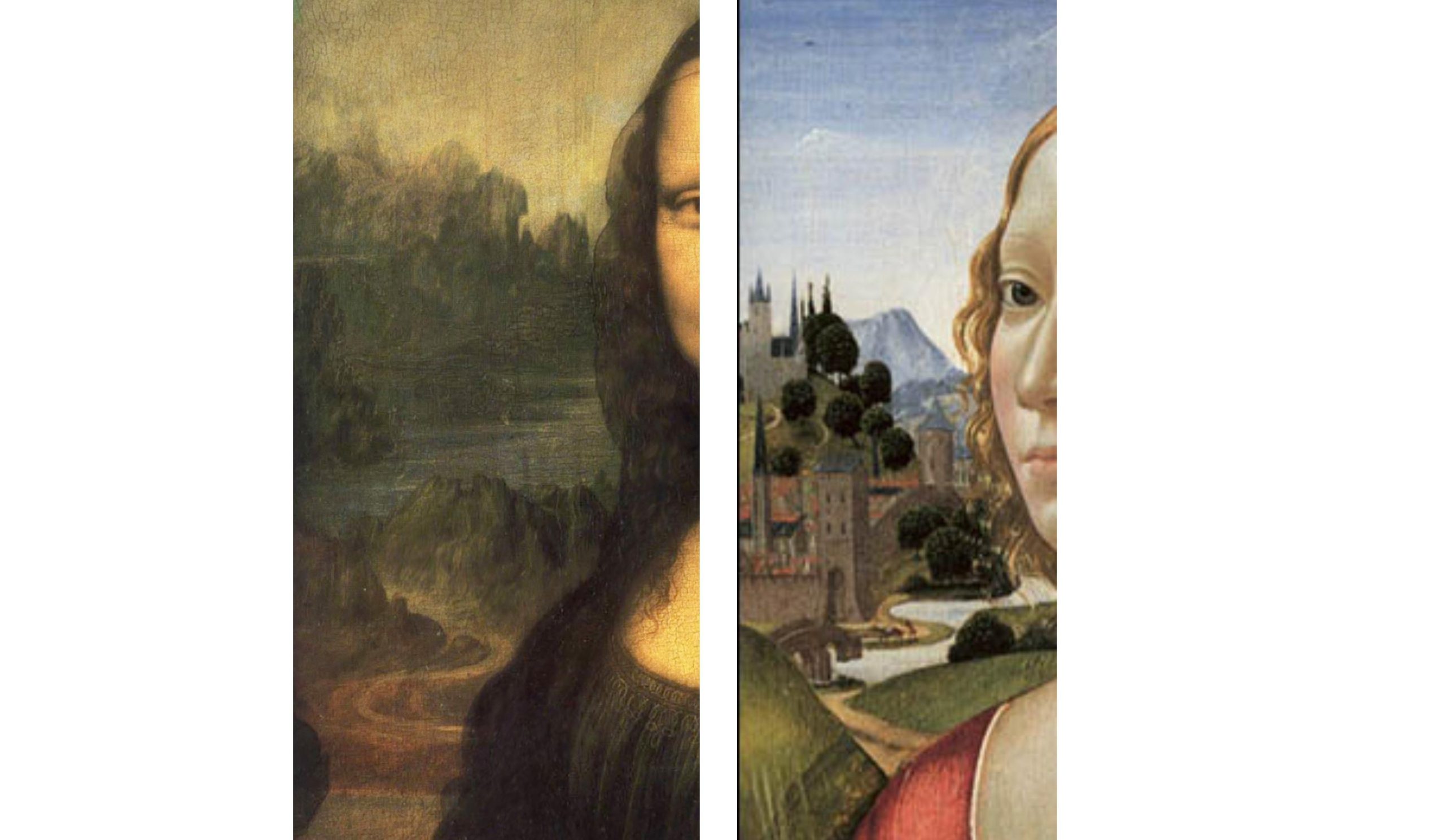

达芬奇所处的年代我们通常称为盛期文艺复兴,而文艺复兴早期其实已经涌现出了非常多的优秀画家,例如马萨乔,波提切利,吉兰达约和油画的改良者凡艾克。那么他们的作品是什么样的呢:

这就是当时欧洲人的视觉经验基础,达芬奇也正是在他们的肩膀上创作出肖像画《蒙娜丽莎》。想必你已经隐约体会到了《蒙娜丽莎》相较于这些绘画的进步之处,但可能这其中的进步要比你想象的大得多,下面我们慢慢来说。

首先是对空间感的追求,达芬奇曾在笔记中哀叹,“画作永远不可能有镜子中人物那样的立体性”,但相对于当时的其他画作来说,达芬奇在对空间感的执着中已经前进了一大步,我们稍微介绍的详细一点,比如在对边线的处理上:

你会看到蒙娜丽莎脸部的边线是模糊的,这样就造成了一个明显的体积向画面深处延伸的空间效果,这便是我们常说的“渐隐法”,而之前的绘画对边线的处理被称作“硬边线”。

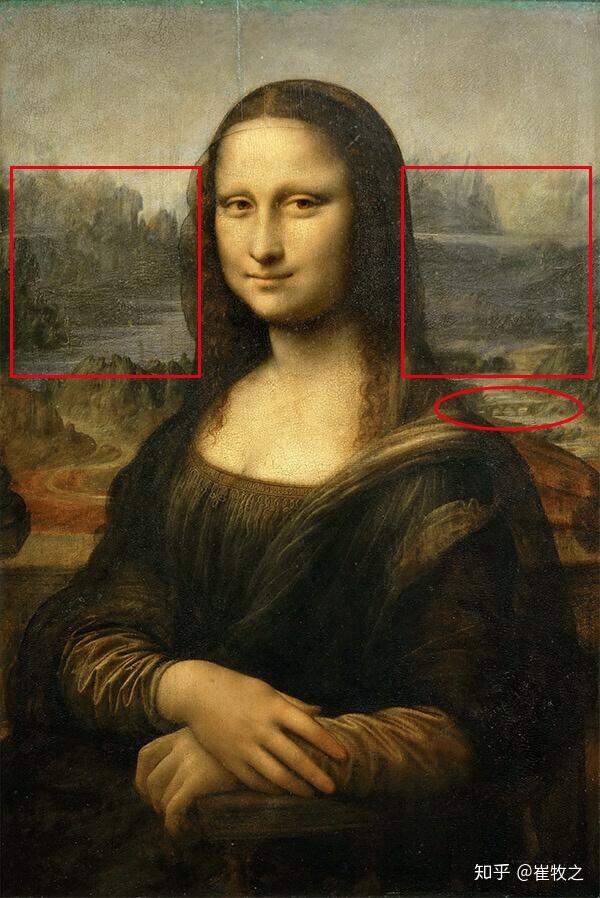

在对远处景物的处理上:

达芬奇发现,近处的物体的颜色会显得明亮且鲜艳,远处物体则对比很弱且呈现蓝灰色。这样的刻画会大大增加作品的空间感,这种方法被称为“色彩透视”和“空气透视”,这二者都为达芬奇发现并记录,且在《蒙娜丽莎》中有很好的呈现。而近处的物体画得清晰而坚实,远处物体刻画得模糊而松散,被达芬奇称作“隐没透视”,这种现在的我们很好理解的“大光圈虚化效果”在绘画中的确立,也正是达芬奇的创举。

看到这里我们会有一个疑问,以上描述只能说明达芬奇是个很好的画家,好像在说明《蒙娜丽莎》的伟大上逻辑并不是很通顺,这里我们就要开始说另外一个故事了。

蒙娜丽莎的微笑已经快被解读成了一个玄学问题了,所以还是先抛弃掉那些玄之又玄的解读,来看一下为什么我们如此在意这样一个微笑。

你再翻上去看看那四张肖像,便会顿生疑窦,他们竟然都面无表情。

如今的我们实在难以理解,为什么五百多年前的欧洲画家们会忽视人类如此丰富的面部表情,宁愿去塑造一张张麻木漠然的脸。这是因为在此前的一千年所谓“黑暗世纪”里,绘画主要是用来塑造庄严的宗教神像的,故而在那个时代中的人物绘画有两个重要的面部特征,一是目视远方,二是表情庄严,这种绘画风格也延续到了肖像画的绘制中来。

一个好的画家有两个主要的对象要表现——人物及其心理活动。前者容易,后者难。

——《达芬奇论绘画》

打破观念限制的便是达芬奇所创作的《蒙娜丽莎》,或者说,达芬奇这一思想在《蒙娜丽莎》上真正成熟。蒙娜丽莎在画中目光柔和,面带微笑,展露着绘画中前所未有的人性。

《蒙娜丽莎》再一个动人之处在于她目视着画外的观众,这在之前的肖像画中也是鲜见的,宗教画中更是禁忌。

为了追求真实的表达效果,达芬奇反复修改和刻画这幅肖像,最终被现代X光证实油层达到了二十层以上,画面中几乎见不到笔触——所有的绘画痕迹都被细致地抹平了,达芬奇为了追求真实尽了他最大的努力。

所以,习惯了高高在上的神像,习惯了扁平的画面和严肃的画中人物,十六世纪初的观众在某一天看到了这样一幅作品:画中之人仿佛就坐在画框后面的空间中,正微微带笑目视着自己,她真实得就好像自己早上刚打过招呼的邻居夫人。于是他们被这幅作品彻底得感动了,因为这幅画中展露的前所未有的真实与人性。

那个时代被称为文艺复兴,文艺复兴的核心我们称之为人文主义。

上一段比较抒情,为了大家有所共鸣,我再告诉你们一个我们更熟悉的故事。

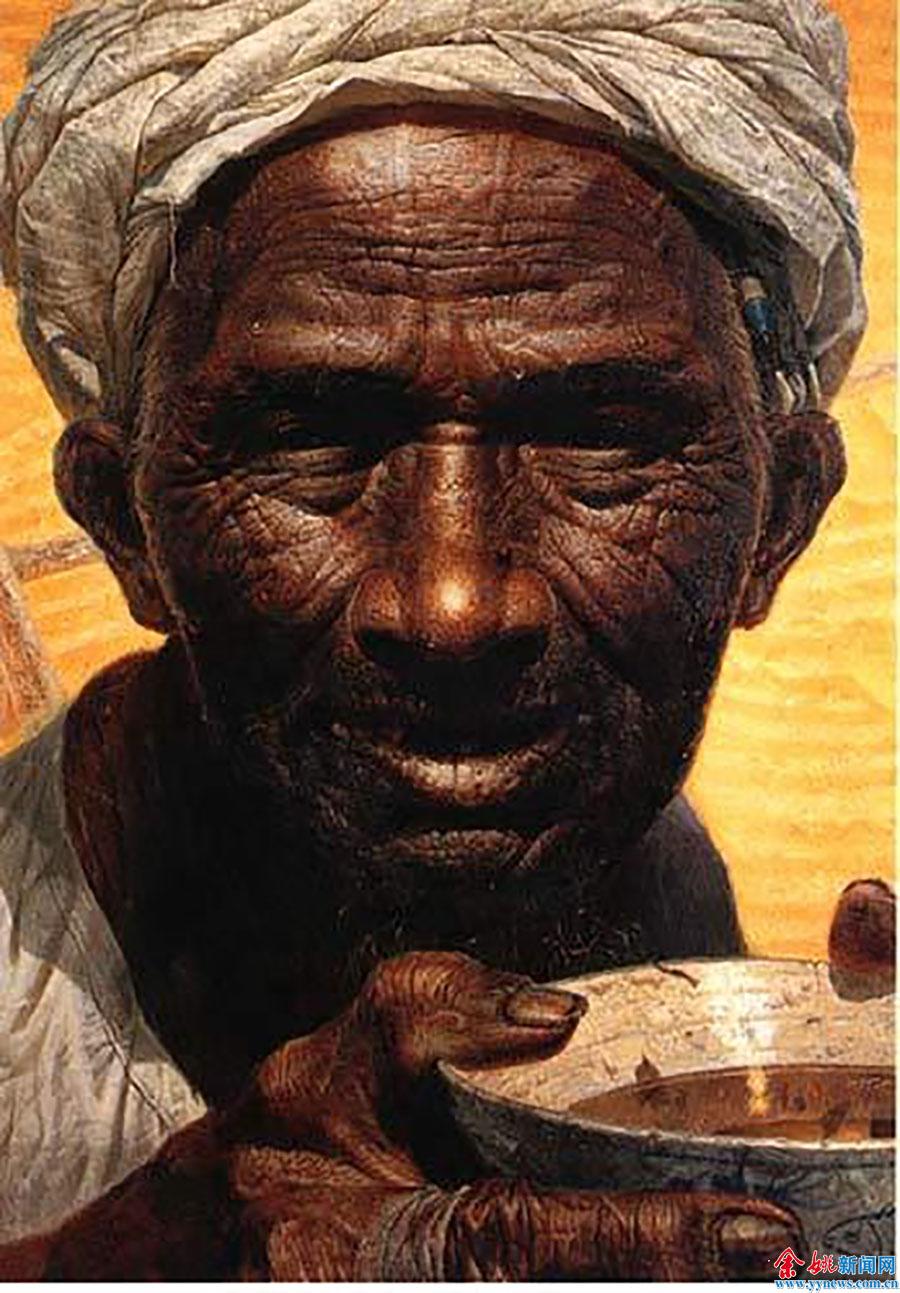

1980年的全国美展中,一幅作品惊艳了当时所有的观众。当时的人们在画中见惯了伟人,见惯了战争英雄和工农兵形象,并拖着在文革中走来的疲惫的精神,却蓦然在展览中看到了这样一张巨幅的人像,一个并无修饰的,普通的,饱经沧桑的老农,默默注视着画面外的观众,作品名称叫做《父亲》。不知道当年多少人在评论中写道,就仿佛在画中看到了自己的父亲。

罗中立的这幅《父亲》获得了观众所投的八百多票拿到了当年全国美展的金奖,比第二名高出了700票,也成为了中国现代绘画中最为重要的作品之一,哪怕今天还有很多人因为这幅作品而感动。

《蒙娜丽莎》离我们太过遥远了,时间和空间都打扰了我们亲近她的情绪——似乎我们也非必须要亲近她,不过做到理解,也算是对十六世纪初的那位老人遥遥致以敬意吧。

达芬奇花了四年时间才完成《蒙娜丽莎》,却没有把它交给委托人,一直带在了自己的身边,直到去世。

全文完

谢谢阅读

题目问的是《蒙娜丽莎》到底好在哪里?我把这句话擅加改动一下:

《蒙娜丽莎》(名气这么大,)到底好在哪里?

这个问题背后的逻辑是,《蒙娜丽莎》之所以名气大,很大程度上是因为它画得好。

实际上,一幅艺术品,某种程度上就像一个演员一样,它的名气是多重因素构成的,绝不仅仅是单纯的“画得好——名气大”这么简单。

举个例子:

葛优名气这么大,是因为他长得帅吗?

我们可以说,葛优逗,葛优演戏游刃有余,有功夫,做人实在,等等等等。但我们绝不会认为,因为葛优长得帅,或者哪怕说只是因为他演技高,所以他人气旺。

所以,在我们回答《蒙娜丽莎》“为什么这么有名,到底好在哪儿?”的时候,我们也要考虑到很多原因,其绘画本身,只是构成它的盛名的第一个因素。除此之外,我们还需要考虑下面这几条,而且一条比一条重要:

历史:

这件艺术品得有些年头,沉淀一下。不能是昨天刚画的。就算昨天画的再好,在时间的沉淀上是急不来的。

作品本身的信息量:

这一点不能多,也不能少。如果太多,观众记不住,如果一点没有,看着没意思。让人觉得有那么点眉目,又琢磨不透就最好了。

创作者的个性:

艺术家最好个性十足,比如像梵高这种常常被说是“精神病”的艺术家。没个性的艺术家,或者记载少的艺术家,不容易让大众印象深刻。比如凡·艾克。

作品本身的传奇:

艺术品的身世越离奇越好,最好是上过天,入过地,历经九九八十一难而毫发未损。从始至终一直待在博物馆里的作品,听起来总归是没意思。

关于绘画本身这个因素,知友 @宁湾 的回答已经从绘画本身上解释得比较清楚了。在文章中,宁湾说:“以上描述只能说明达芬奇是个很好的画家,好像在说明《蒙娜丽莎》的伟大上逻辑并不是很通顺”,并将蒙娜丽莎如此伟大的理由归结于“神秘的微笑”——这也是我们小时候看到的普及读物上面通用的说法——以及微笑背后呈现出的人性。

画中之人仿佛就坐在画框后面的空间中,正微微带笑目视着自己,她真实得就好像自己早上刚打过招呼的邻居夫人。于是他们被这幅作品彻底得感动了,因为这幅画中展露的前所未有的真实与人性。

但在这个部分,还有几个问题值得进一步挖掘:

难道说只有微笑,才能够让人感受到真实吗?或者说,蒙娜丽莎是仅仅因为画得有人情味,而成为有史以来,古今中外名气最大的艺术品吗?

我们不妨从构成这幅作品名气的其他几个因素琢磨看看。

历史

历史是个有趣的东西。它既可以重于泰山,也可以轻如鸿毛。

说轻,比如我穿越回到文艺复兴,达·芬奇画这幅画的时代,跟他家后院捡一块石头带回来,说这是文艺复兴时代的石头,价值连城。大家一定觉得我有病。事实上,不光文艺复兴不好使,哪怕我说这石头距今多少万年,恨不得从石器时代一直存在,历史何其悠久,也不好使。

但如果没有,也还是不行。比如我们当前这个时代,最当红的艺术家,达米安·赫斯特。

赫斯特和他的“鲨鱼艺术”

他在艺术圈内的名气已经红得不行了,恨不得活着的人里数他最有名。但你要说给他盖棺论定,在艺术史上跟达·芬奇排排坐次,还是太嫩。就像网上已经传了很多个版本的“基辛格问周总理:‘你对法国大革命怎么看?’周总理说:‘下结论为时过早’。”

同样地,艺术的价值,也需要时间的沉淀。

作品本身的信息量

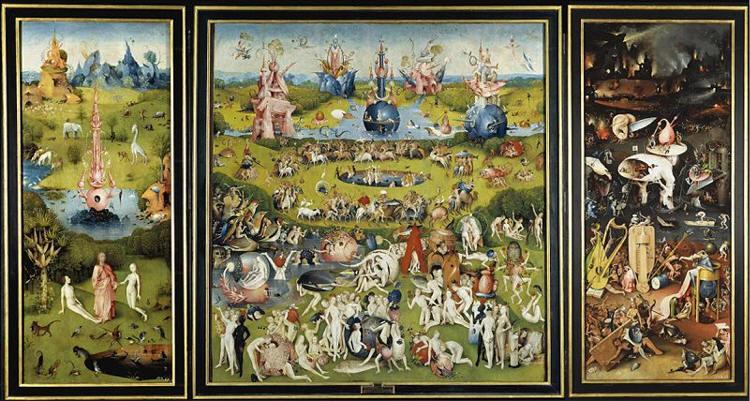

作品本身的内涵这东西,多不得,少不得。多比如像博斯的《尘世乐园》,里面的明喻暗喻太多,离开了当时的时代背景和环境,就很难理解。到现在,对于这幅画的意义,艺术史学者们还表示“看不太懂”。这就给观众欣赏带来了障碍,比较难以和画产生情感交流。

博斯,《尘世乐园》,1490 – 1510,普拉多美术馆,马德里

但内涵太少也不行。比如宁湾拿来和《蒙娜丽莎》做对比的波提切利作品《青年男子肖像》。直到今天,我们也不清楚这个画的是谁,只能说从服饰上看这个男子应该不是穷人。这么一来,这幅画所传达的信息就太少了,仿佛一句话就能看完,这样的作品,也难免让观众觉得兴致不高。

波提切利,《青年男子肖像》,1480,国家美术馆,伦敦

而《蒙娜丽莎》,则可以说是传达出的信息量刚刚好。一方面,整幅画只有这一个女子,不会看起来太多太累。但另一方面,我们大约知道她是谁,但不知道她这似笑非笑是什么意思。猜来猜去,猜出很多故事。如此一来,这些想象的空间就作为了作品本身元素相对单一的补充。无论是谁,看到的时候也可以猜上一猜。

创作者的个性

在我的理解中,艺术家分两种,一种叫“名人字画”,另一种叫“字画名人”。所谓“名人字画”,是说尽管这个艺术家或许在艺术修为上一点不差,但是由于他确实个性十足,所以艺术圈之外的普罗大众即使说不出他画得怎么好,但对这个人的名字也是非常熟悉的。而“字画名人”则是说,这个艺术家本身话题性一般,但是作品确实过硬。后人由于他的作品,而记得了这个人。这类人在艺术圈里常常享有盛誉,但离开圈子,真了解的他的人就会少很多。

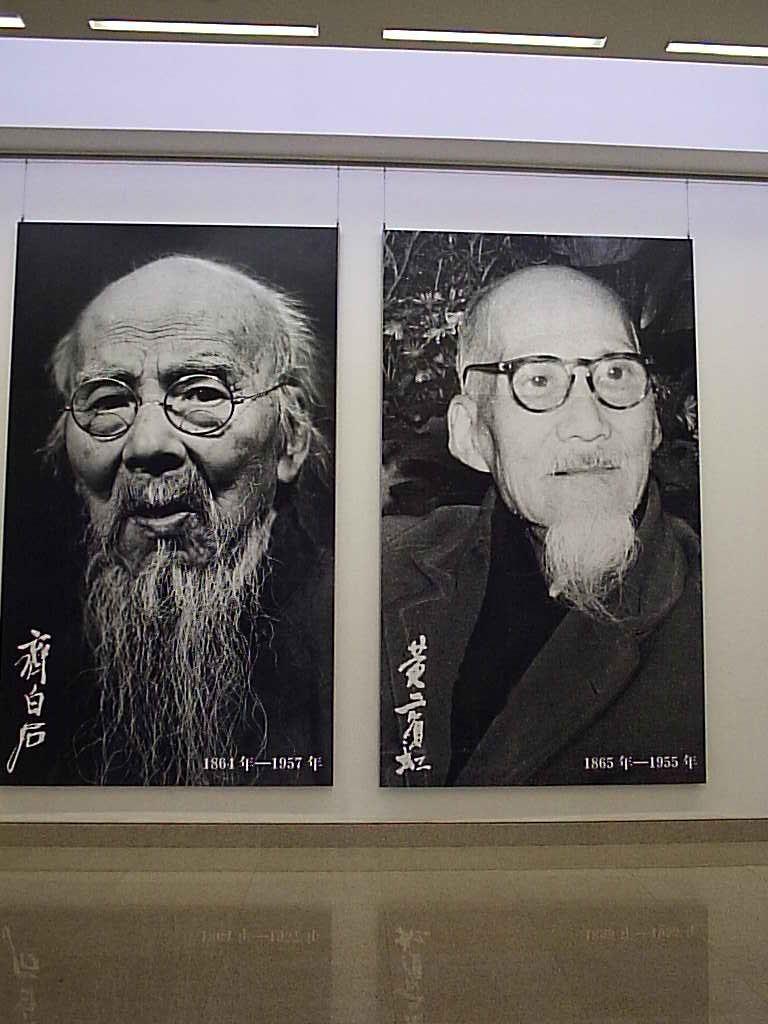

举个例子,上世纪咱们国家的两位艺术家,齐白石和黄宾虹。齐白石比黄宾虹大一岁,又比黄宾虹晚两年去世,总体来说二人生活的时代是极其接近的。同时,二人分别在自己的领域,也就是山水画和花鸟画上,做出了极大的突破,各成一派大师。说起齐白石,人生可以算是非常传奇。不管是早年当木匠,晚年风格大变,推陈出新,还是他在抗日时期闭门不为日军作画,均被传为美谈。但说到黄宾虹,大家最多是说好像有这么个人,至于他怎么好,印象还是不深。

毫无疑问,左边这位更常和大家见面

这两位画家,无论是从网络搜索条目,还是拍卖成交价格,黄宾虹都远不如齐白石。但如果问一个画国画的人,黄宾虹真不如齐白石吗?他可能会从黄宾虹的笔墨中讲出无穷变化,说黄宾虹能够在已经被历代大师苦心耕耘的山水画领域百尺竿头更进一步,何其难得啊,齐白石成名时候,花鸟画还大有可为,黄宾虹怎么就不如齐白石呢。

这就是“名人字画”和“字画名人”的区别。而达·芬奇,可以算是前者中最有代表性的艺术家之一了。他本人十项全能,在各个领域都颇有建树,且为我们留下无数悬案,比如他是不是同性恋啊,他是不是神秘组织共济会成员啊什么的。除了绘画,达芬奇又是研究天文地理,又是设计飞机坦克,他身上的话题性太多,多到其在绘画本身上的修为,反而不那么引人注目了。如果达·芬奇不是如此传奇,我们缺少对他的记载,那么达·芬奇便很可能像波提切利一样,我们依然记得他的《蒙娜丽莎》,就像我们或多或少也记得波提切利的《维纳斯的诞生》,但对于艺术家其人,总归是印象不深,而他所创作的作品的光环,也就随之黯淡了一些。

传奇

应该说,要让一件曲高和寡的艺术品进入到通俗文化领域,一个曲折的传奇故事是必不可少的。事实上,纵然我们在前面已经说了这么多条《蒙娜丽莎》为何可以是名作的原因,但都不足以成就其“全球第一名画”的地位。今天的我们已经熟悉了报纸、广播、电视乃至于无处不在的互联网,信息的传播又快又广。但实际上,早在一百年多年前,大众获取信息最主要的来源还是报纸。那会儿的《蒙娜丽莎》,其名气依旧只停留在象牙塔里的美术史学者之间。

自从达·芬奇去世后,这幅作品继承给了他的学徒沙莱,而沙莱将画卖给了法国国王弗朗索瓦一世。自那之后三百年,这幅画便一直收藏于法国皇室的枫丹白露宫之中,寻常百姓并不能见到。是到了卢浮宫建成之后,这幅画才移步卢浮宫的。而即使在这幅作品悬挂于卢浮宫之中的时候,也并不是被当做镇馆之宝来宣传的。现在我们口中的卢浮宫“镇馆三宝”是《胜利女神像》、《断臂维纳斯》和《蒙娜丽莎》,而在当时,《蒙娜丽莎》远没有前两者有名。在1878年的时候,旅行作家卡尔·贝德克尔写了一本巴黎旅行手册,里面甚至对蒙娜丽莎只是两句话就带过去了。

贝德克尔的《巴黎旅行指南》

但一切都在1911年8月21日,来了个神转折。

这是一个寻常的周一。卢浮宫周一是不开门的,但是却有三个男子从卢浮宫的一个侧门匆匆走了出来。为首的一个人穿着一件颇为肥大的风衣。但实际上,即使是再敏锐的路人,也很难把这几个瘪三一样的家伙和千里不留行的神偷联系在一起。

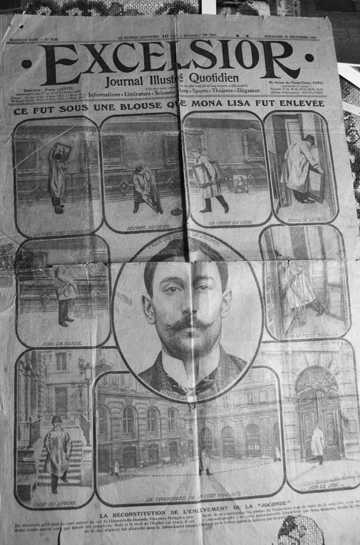

直到周二的下午,巴黎的人们才在晚报上读到卢浮宫宣布的新闻:《蒙娜丽莎》丢了。

周三的巴黎报纸

当时偷画的人名叫温琴佐·佩鲁贾,另外两名从犯则是兰瑟罗蒂兄弟。他们名义上的工作是建筑工人,但实际上就是街头混混。佩鲁贾在1911年之前,曾经两度入狱,罪名分别是曾经试图打劫妓女,以及在街头斗殴中携带枪支。他们三人在行窃前一天进入卢浮宫参观,并在博物馆关门时躲在偌大的卢浮宫的一个储藏室内。等第二天一早,趁着博物馆周一关门,便在博物馆中将《蒙娜丽莎》从玻璃柜中取出,藏在风衣底下,再趁保安抽烟的时候溜走。

佩鲁贾被捕后招供的“将《蒙娜丽莎》偷走,总共分几步?”

而他偷《蒙娜丽莎》的理由,则是因为“这画很小”以及“画被玻璃罩着,应该比较值钱”。

换句话说,事后看来,整个事情一点都不酷。这几个小偷的行为完全是一时缺钱的冲动之举,他们别说周密的计划,就连偷走画之后的逃跑路线都是走一步看一步。甚至把画偷走以后,应该如何脱手,如何分赃也没有提前想过。在把画偷走之后,他们便直接回到了租的公寓,并且把画藏在自己公寓的衣柜里了。(稍微看过点电影的您就知道,这种行为有多么作死了)

但正是因为这个小偷的行为完全是突发奇想,这也使得警方最初在侦破案件的时候毫无头绪。他们甚至短暂地逮捕了当时正混迹于巴黎的西班牙有志青年艺术家巴勃罗·毕加索——原因是毕加索曾经和巴黎当地的一位小贼打过交道——但就是没有立刻想到佩鲁贾。

毕加索还跟达·芬奇有这么一段缘分

这可让全球媒体看了稀罕了:世界最大的博物馆卢浮宫,竟然连画是怎么丢的都不知道。这小偷简直神啦!去哪儿还能找这么劲爆的新闻呢?于是《蒙娜丽莎》遭窃的消息迅速传遍全球,而在这短短数天之间,佩鲁贾发现,自己偷的画并不只是“比较值钱”而已,此时的《蒙娜丽莎》,已经乘着世纪之交报纸业的蓬勃发展,成了当时全球曝光度最高的艺术品。

正所谓瞧热闹不嫌事儿大,《蒙娜丽莎》失窃之后,前来参观空荡荡的挂钩的观众络绎不绝

就这样,佩鲁贾和他的同伙坚持了两年多,终于熬不住了。他们决定带着画离开巴黎,前往佛罗伦萨碰碰运气。他们找到当地的一个艺术经纪人,想要悄悄把画卖掉。没想到艺术经纪人立刻叫来了警察,佩鲁贾直接被当场抓获。整个过程非常简单,根本没有什么亡命天涯的桥段。

意大利政府将《蒙娜丽莎》归还法国

最终,佩鲁贾被判八个月有期徒刑。当《蒙娜丽莎》被挂回卢浮宫之后,在仅仅两天之内吸引了十万人前来参观这幅失而复得的“世界名画”。

卢浮宫也意识到了《蒙娜丽莎》的价值,自那以后便对这幅画多多关照,加大对它的学术研究,力求一直维持《蒙娜丽莎》的热度。而其周边衍生产品也为卢浮宫带来了丰厚的回报。

卢浮宫商店一角

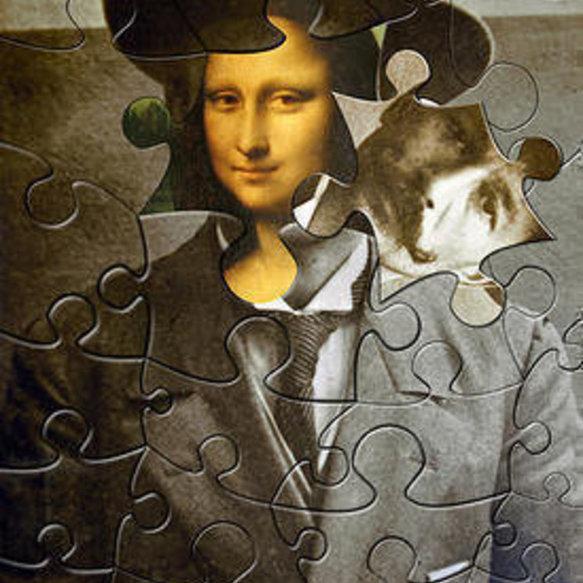

至此,《蒙娜丽莎》终于完成了其作为“世界第一名画”的最后一块拼图。

所以说,让今天人画成达·芬奇那样虽然有难度,但不算做不到。但要让这幅画既有年头,又有内容,还要艺术家本人个性十足,最后还不能缺少传奇故事,就不那么容易了。甚至可以说,全世界真的只有这幅画,集齐天时地利人和,并且本身并未遭到大的损毁。《蒙娜丽莎》这“世界第一名画”的头衔可谓当之无愧。

至于其他那些在成为“第一名作”路上夭折的艺术作品,咱们可以挖个坑,回头到我的专栏 不艺术不幸福 – 知乎专栏 里单聊。

以下是我看到过的关于蒙娜丽莎最好的解读。没有之一。

作者达尼埃尔·阿拉斯是当代西方最著名的艺术史学家及意大利文艺研究学者之一。对于西方古典绘画,尤其是文艺复兴时期作品的解读,堪称杰出,北京大学出版社出版的《绘画史事》及《我们什么也没看见:一部别样的绘画描述集》两书,尤其推荐一读 。【除了达芬奇和《蒙娜丽莎》一文,他对拉斐尔的解读也非常细腻、新颖。】

大发老虎机

打字辛苦,最近每天空余时间有限,分几天才慢慢完成,直接节选其中最核心论述。

《蒙娜丽莎》(节选)

作者:(法)达尼埃尔·阿拉斯 Daniel Arasse[已故]

选自:北京大学出版社出版 《绘画史事》

无论怎么算,《蒙娜丽莎》都是我最喜欢的作品之一。莱奥纳多·达·芬奇用5年时间画完这幅作品,我却用比这长得多的时间才爱上它。事实上,我是看了20多年以后才爱上《蒙娜丽莎》的。我指的是真正“爱上了”,而不仅仅是“欣赏”。

……

以前,我个人对它没那么多的兴趣,后来因为要写一本关于达芬奇的书,《蒙娜丽莎》之谜就成了不可回避的事。我得尝试理解达芬奇画这幅画的各种奥秘。最后,可以说,成果斐然!我想解决的问题是:它是怎么画出来的。现在,我就描述一下这个过程,你们会发现很多从前看不到的东西显现出来。

首先,蒙娜丽莎坐在阳台上。在她背后,小墙的左右边缘有一些廊柱(注,1911年失窃,2年复得后,画里蒙娜丽莎身后两旁的廊柱已经被切掉了。)她背朝很远处的风景。其次,她坐在一个扶手椅上——我知道这一点仅仅因为人物的左臂支靠在椅子的扶手上,与画面平行。奇怪的是,没有靠背,这个扶手是椅子存在的唯一线索。远处的景色也很奇怪,只有山石、土地和水,没有一处人为的建筑,连棵树都没有,如果没有那座桥,这简直就是人类出现以前的洪荒时代。正是这座桥向我提出了很多与诠释有关的问题。这座桥应该是跨河而建,但我们找不到河的影子。在杳无人迹的远古风景中,凭空出来一座桥,这是怎么回事呢?

后来,我意识到,画中浓缩了达芬奇本人许多集中的思考。这没什么好奇怪的,达芬奇自己说过,绘画是一种精神的事业,是一种精神上的东西。……有证据表明,远处洪荒景色的构想,是后来渐渐才有的。人物姿势奇特地坐在没有靠背的扶椅上,后面是这样的风景,我们得搞搞清楚人物和风景的关系:达芬奇仅仅想把远处的风景和蒙娜丽莎夫人的美貌与风韵做一个简单的对比,还是两者之间存在别的关系呢?

……如果你仔细观察,会发现蒙娜丽莎的手臂支靠在扶手上,与画面是平行的。她离我们很近,因为手臂下方没有任何体现距离的空间。实际上,她的身子处于阳台护栏的“前面”。而当时的绘画传统是把画中人物与观众拉开距离——弗兰德斯地区的肖像画就是那样:人物相当清晰,但画面下部却总有一个小护栏挡在人的身前,人物有是会把手放在上面。达芬奇独特妙想,把护栏挪到后面,蒙娜丽莎就来到了观众这边;同时她的手臂又作拦截状,阻止观众的入侵。另外,画面展示的是她四分之三像,她身体微微转向我们,脸几乎是个正面,目光和画面垂直,无论从哪个角度看,她都好像直盯着你。因此从画面下方直到她的眼睛,有一种形体上的扭拧使人感觉她盯住你不放。我们处于她的目光之下,这是该画的魅力之一,那种感觉就像处于提香的《乌比诺的维纳斯》中的那个目光笼罩之下一样。在西方美术史上,《乌比诺的维纳斯》是第一幅伟大的女性裸体画,在西方女性裸体原型的目光下有置身其下的感觉,当非偶然。

接下来,是她的微笑……画微笑的肖像,这是达芬奇的首创。在《蒙娜丽莎》问世以前,没有哪幅肖像是微笑的,除了安托内洛·德·梅西纳的《笑面人》。……达芬奇很熟悉安托内洛的作品,他心想大家不是想看微笑吗?那我就画一幅。为什么要微笑呢?史实可以帮助我们理解这个微笑。达芬奇画过好几幅肖像画,在米兰有埃斯特;有埃斯特家族的伊莎贝尔的肖像,这画现藏卢浮宫,另外还有两幅是在弗洛伦萨画的,一幅是吉内弗拉·德·班西的肖像,现藏华盛顿,另外一幅就是蒙娜丽莎。这是仅有的两幅达芬奇在弗洛伦萨绘制的肖像画,也是仅有的两幅人物直视观众的肖像画。在别的画里,人物目光都在躲避,在画面中斜视,你的目光永远无法与之相对。《吉内弗拉·德·班西》大概作于1480年;这是幅绝妙的作品,但画中人物是悲伤的。画中女人嘴撅着,嘴角朝下,显得很悲伤。如果研究一下这幅画的创作背景,就会知道那是因为她的情人不在。这幅画也正是给她爱人看的,让他知道自己不再时,他的情妇有多悲伤。

相反,蒙娜丽莎在微笑。她微笑是因为她的丈夫,弗朗切斯科·乔孔多,在当时最伟大的画家达芬奇那里为她订购了一幅肖像。……大家围绕着蒙娜丽莎编过各种故事,但它的神秘不在故事里,而在画中。

不过这还不足以让蒙娜丽莎的微笑显得那么迷人。

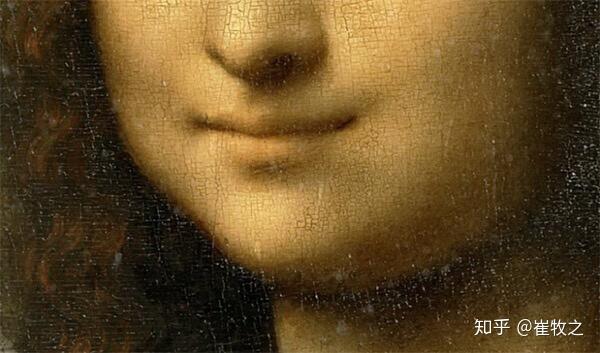

……让我着迷的,是蒙娜丽莎的形体与远方景色的深层关系。如果你仔细看后面的景色,会发现,它们是不连贯的:从观众的角度看,右边有高山,还有一个非常高的平湖,湖水像镜面一样,给出了一个相当高的地平线。再看左边,情况相反,景色的位置要低出许多,你都没办法想象两部分风景怎么连在一起。是的,这个风景存在着一个断代,它被蒙娜丽莎的脸和微笑改变了,并藏在了后面。而蒙娜丽莎的微笑是朝高处风景一边的,她的嘴角对着高的这一边微微上翘。两处不可能连在一起的风景的过度就完成在这张脸上,隐含在她的微笑中。

你们会问:好吧,那又怎样?好,我想,大家读过达芬奇的手记吧,也该记得,他十分崇拜奥维德和他写的《变形记》。达芬奇也好,奥维德也好,他们最常探讨的一个经典主题就是:美丽易逝。奥维德笔下的海伦有句名言:今天美丽若斯,日后我将如何?对,达芬奇就是用包纳宇宙关怀的大手笔,来探讨这个主题!蒙娜丽莎体现的是优雅,微笑的优雅。不过,微笑是短暂易逝的,只能持续一会儿。正是这优雅的微笑,把身后混沌一片的风景统一起来。也就是说,从混沌到优雅,再从优雅回到混沌。这体现了对“双重时间”的沉思,而这幅画的核心问题也就在这里。它在沉思冥想,思考的是流逝的时间。蒙田在他的随笔里说:我有好几幅肖像,相比当初,今天的我何等不同。于是,蒙娜丽莎短暂的微笑,把我们从混沌的洪荒时代,带到优雅的,转瞬即逝的当前,但迟早,我们还得归于那无尽、无休、无形的混沌。

最后的问题是那座小桥。我一直不明白这座桥的含义,直到读到卡罗·佩德莱蒂的书。卡罗是研究莱奥纳多·达·芬奇的专家,而且同他一样,能用左手反着写字。这个可敬的人研究了一辈子达芬奇,对于画中“桥”的存在,他讲过一句道理很简单,但我之前从未想过的话:“桥”象征流逝的时间。有桥,就必然有河,而这是对流逝时间最寻常也是最绝妙的象征。“桥”是一个线索,它告诉观众,混沌的景致与微笑的优雅构成了奇妙的反差,其中的奥妙正是流逝的时间。这幅画的主题也就是时间。也是因为这个,蒙娜丽莎的身体微转,运动正在“时间”中发生——明白了这个,我们便可以就此分析下去。这幅画之所以迷人,是因为它的紧凑、密度与简洁使它总是让人思考,让眼光与眼光相接……

……

研究《蒙娜丽莎》时,还有个让我惊讶的事。我同时也在研究莱奥纳多·达·芬奇的生平和他在画《蒙娜丽莎》的同期绘制的地图,那天晚上,看着那些地图,我突发灵感——或者说是狂想吧:《蒙娜丽莎》远处的风景中,右边是地平很高的湖水,左边是充满沼泽和流水的谷地,我发现,这个风景是托斯卡纳地图一厢情愿的再现。1503至1504年间,达芬奇绘制过托斯卡纳地图;在地图里,他提出的问题之一,就是在远古时代,特拉齐麦纳湖如何供给水分,以致在托斯卡纳城市阿雷佐南部的阿尔诺谷地中形成了一片沼泽。达芬奇在地图上画了一条实际上并不存在的水道,从特拉齐麦纳湖一直延伸到阿尔诺谷地。让我惊讶的是,《蒙娜丽莎》中的构图和莱奥纳多·达·芬奇在地图上的地理学构想是吻合的;甚至,蒙娜丽莎身后的景色,正是那个远古时代的托斯卡纳,那个远在人类创造出美丽城邦之前就已经存在的地方。美丽的托斯卡纳就是“蒙娜丽莎”。连接特拉齐麦纳湖和阿尔诺谷地的水道,不是别的,正是蒙娜丽莎的微笑。

……我想,《蒙娜丽莎》里浓缩了一种对肖像和时间的思考,而对时间的思考是西方肖像艺术中的最基本命题。同时,《蒙娜丽莎》无疑是最能体现达芬奇个人世界的作品之一,因为画中生育能力旺盛的女子,虽是弗朗切斯科·乔孔多的老婆,却是达芬奇为自己画的。

这个问题令我想起一件往事:我有个法语老师,是一位法国老太太,她有一次问我:“你去卢浮宫的时候,你有没有看la Joconde呀?”

我一头雾水,它很有名吗?我应该去看吗?

然后我们的老师又给我解释了一通,“哎呀,一般人不是去卢浮宫都会去看la Joconde的吗?但是一般参观的人太多,又有围栏,所以看不清。”

经过她全方位的描述之后,我才明白,原来她讲的是《蒙娜丽莎》。原来法国人喜欢叫《蒙娜丽莎》la Joconde。

后来我才知道,我们喜欢叫它《蒙娜丽莎》,其实是丽莎女士的意思,因为在意大利语里面,蒙娜是女士的意思。她的名字叫丽莎,所以我们叫她蒙娜丽莎。

法国人喜欢叫她la Joconde是因为丽莎女士的丈夫姓Joconde,所以la Joconde就是乔孔达夫人。

而且在意大利语里面,Joconde有欢乐的意思,也正是因为这样,喜欢玩文字游戏的达·芬奇,才把蒙娜丽莎画成了微笑的样子。

你可能听过很多关于《蒙娜丽莎》的传说,比如她曾经在“一战”之前被偷过,两年之后才被找回来,从此以后名声大震。又比如这幅画运用了达·芬奇自创的一种画法,叫晕涂法。

简单来说,晕涂法产生的效果就类似于我们现在用的磨皮效果,就是因为运用了这种技法,才让蒙娜丽莎看起来蒙蒙胧胧的。也正是因为运用了这种技法,才让蒙娜丽莎拥有了神秘的微笑。

虽然《蒙娜丽莎》这么频繁地在我们的视线范围内出现,我们也听过很多关于她的传说。但即使你去卢浮宫看到了真迹,很多人多半都是失望。

虽然嘴上不敢说,但心里肯定默默地想,原来所谓的世界名画也只不过是这样。

很多人始终也不明白,《蒙娜丽莎》它到底厉害在哪里。

那是因为《蒙娜丽莎》的好并不是谁都能发现的,也不是那么容易被发现的。

那我们来看下,《蒙娜丽莎》这幅画到底厉害在哪里。

我们知道,《蒙娜丽莎》是一幅肖像画,在一幅肖像画里,除了人以外,其他元素也是很重要的。因为这些元素可以体现这个人的身份或者是品德。

比如一个国王的肖像画,你会发现,在这幅画里,国王会戴着皇冠,拿着权杖来显示他国王的身份以及权力。

在《蒙娜丽莎》这幅画里,除了蒙娜丽莎这个人以外,占很大篇幅的就是她身后的风景了。这幅画真正厉害的秘密就藏在她身后的风景里。

她身后的风景到底有什么特别的呢?

仔细地去观察一下这幅画,你就会发现一件很诡异的事情,那就是蒙娜丽莎左边的风景和右边的风景是不连续的,甚至左右两边的风景都不在一个地平线上。

而且你有没有发现,风景是一片荒芜,不太像有人类居住的样子。

丽莎女士可是住在那个时候文艺复兴的发源地,繁华的佛罗伦萨,而且她的丈夫是个有钱人,所以她家阳台外面不可能是一片荒芜。

如果你要在这一望无际的荒芜中寻找的话,还是能发现一点人类痕迹的。

那就是在画面的右边,有一座桥,桥是什么意思呢?其实你可以这么想,有桥意味着有水,而水不管是在东方还是在西方的文化里,都意味着时间的流逝。

达·芬奇很喜欢古罗马的一位诗人,那个诗人写过一首关于世界上最美的女子海伦的一首诗。海伦就是引起特洛伊战争的那个绝世美女。

他以海伦的口吻说:“今天我美丽如斯,明天我将如何?”

其实她说这句话,是对美丽易逝这件事情的感叹。

明白了这件事情,我们再回到画中,你就会发现,两侧不连续的风景其实是用蒙娜丽莎的脸过渡的,不连续的风景也就连了起来。

这个我在图上已经标出来了,你可以翻上去看一下。

这仿佛在说:美人是从荒芜中来的,有一天她也会归于荒芜。就像她脸上那转瞬即逝的微笑一样,有一天也会消失。

也正是因为美丽的事情短暂,才更能凸显出它的美好,我们应该更加珍惜这份美丽。这才是这幅画真正的秘密和内涵,这才是达·芬奇厉害的地方。

说到这里,你有没有发现,达·芬奇跟其他之前的画家有什么区别。

我们说到乔托,或者是扬·凡·艾克的时候,你会发现他们追求的是画得越像越好,越逼真越好。

但是,达·芬奇他认为,画得像固然很重要,但是绘画最重要的并不是技术,而是精神层面的东西。

就像《蒙娜丽莎》这幅画里,他已经把蒙娜丽莎画得栩栩如生了,而且他抓住了蒙娜丽莎一瞬间的表情,这已经非常厉害了。但是,他还让这幅画蕴含了他对时间的思考。

所以,达·芬奇画画,并不是简单地复制现实,也不单单是靠技术。

达·芬奇曾经说过:所有的绘画技术都是为了帮助画家更好地呈现画家的思考。也就是说画家不是体力活,而是脑力劳动。

也正是因为达·芬奇这样的主张,才真正把画家从工匠变成了艺术家。

在文艺复兴时期,这是一个很重要的转变,那就是艺术家地位的提升。

在此之前,绘画被认为是体力活,因为绘画之前考验的是技术,也就是说你画得越像,画得越真,你就赢了。

但是达·芬奇觉得绘画除了技术之外,画中所蕴含的精神和内涵更重要。这也就是说他把绘画变成了一种脑力劳动。

蒙娜丽莎娱乐

后来,《蒙娜丽莎》的遭遇也应验了达·芬奇对于美丽易逝的思考。

《蒙娜丽莎》在第一次世界大战前夕,在卢浮宫被盗了。

被盗之前,《蒙娜丽莎》在卢浮宫堆积如山的艺术品中也没有显得那么与众不同。但是它的被盗、它的消失反而引起了人们的注意,让我们懂得了珍惜《蒙娜丽莎》的美。

再也没有什么事情比失而复得更美好了,所以《蒙娜丽蒙娜丽莎娱乐莎》找回来之后,从此名声大震。

最后告诉你一个参观《蒙娜丽莎》的小秘诀,很多人会抱怨去卢浮宫看《蒙娜丽莎》的时候,人太多。

在这样的情况蒙娜丽莎娱乐下,其实是不太适合欣赏画的,我们也没有时间来思考“美丽易逝”这样的哲学问题。因为我想占领你大脑的应该是,怎么抢到欣赏《蒙娜丽莎》的好位置。

而且《蒙娜丽莎》只 蒙娜丽莎娱乐是很小的一幅,不但装上了防弹玻璃,前面还有围栏。