尊龙:孤独之星——“末代皇帝”面具背后(《纽约》双周刊尊龙专访)

采访者Ross Wetzsteon,《纽约》双周刊,1987年12月7日

翻译者:北京之秋

(本文原发于微博头条文章,收到网友私信才发现文章近日莫名被删,截屏也无法发出,移步知乎,其他关于尊龙的采访译文移步微博:尊龙采访译文集)

· 杂志《纽约》双周刊介绍移步:《纽约》双周刊专访:尊龙在《冰人四万年》中的角色)。

· 作者介绍: RossWetzsteon 是《村之声》(The VillageVoice)的长期资深编辑,《村之声》是纽约非常重要的一家媒体,曾被称为“纽约人学习如何成为纽约人的指南”。另外,他也是尊龙两部舞台剧获得的奖项——“奥比奖”的发起人之一。

正文:

尊龙无父无母,没有家,不过生日——他甚至连名字都没有——但最终,他拥有了自由。在身陷囹圄般地生活了十年之后,他终于逃离了。“到剧团来,”他悄悄跟从小照顾她的老太太说,“告诉他们我认识的一个人快死了,我必须得离开几天。”这个计划成功了,他的确逃掉了。但逃跑之后,他藏身在香港贫民窟的一个小棚子里,一直害怕他们会找到他,把他拽回去。

显然,尊龙的父母在生他之前分离了。有可能其中一个是欧洲人,另一个是中国人——他自己也不确定。九岁的时候,他在香港京剧团当学徒,五十个贫困人家的孩子在这里学习传统京剧的唱腔和技艺。这个剧团其实是一个狄更生笔下的孤儿院和剧团的结合物。但很快,这个年轻男孩就意识到他就像进了监狱。

“我们早上七点起床,然后马上去倒立半小时,”他回忆道,“然后我们都到房顶去对着一面墙开嗓。八点的早餐是一杯用来润嗓的温开水。然后是两小时的技艺训练,中间的休息的时候又只喝一杯盐水,之后是两小时的武术训练。中午,我们终于可以吃东西了——一个面团,我们拿面团沾些水让它发胀,这样才可以顶饱。”下午,龙说,是具体排演某个京剧唱段,傍晚他们会有更多的表演训练,到了十一点,他们去一个大房间里的竹垫床上睡觉。每天如此,一周七日,一年三百六十五天,没有可能离开。“那是一个秘密的宗教世界,”他说,“只是,我们的宗教是剧院。”

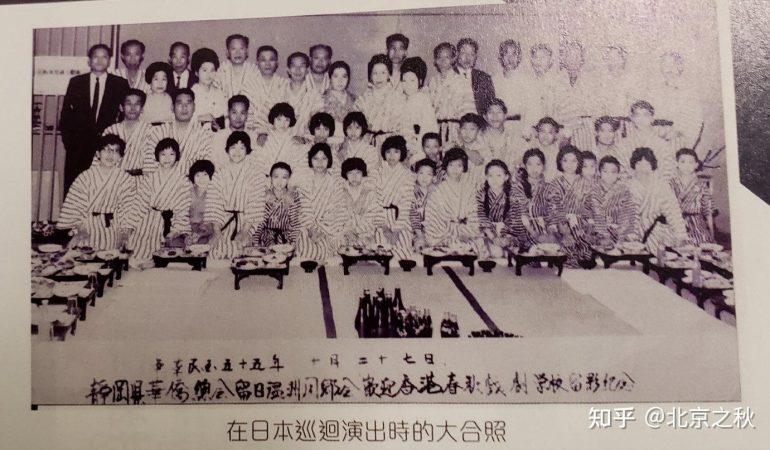

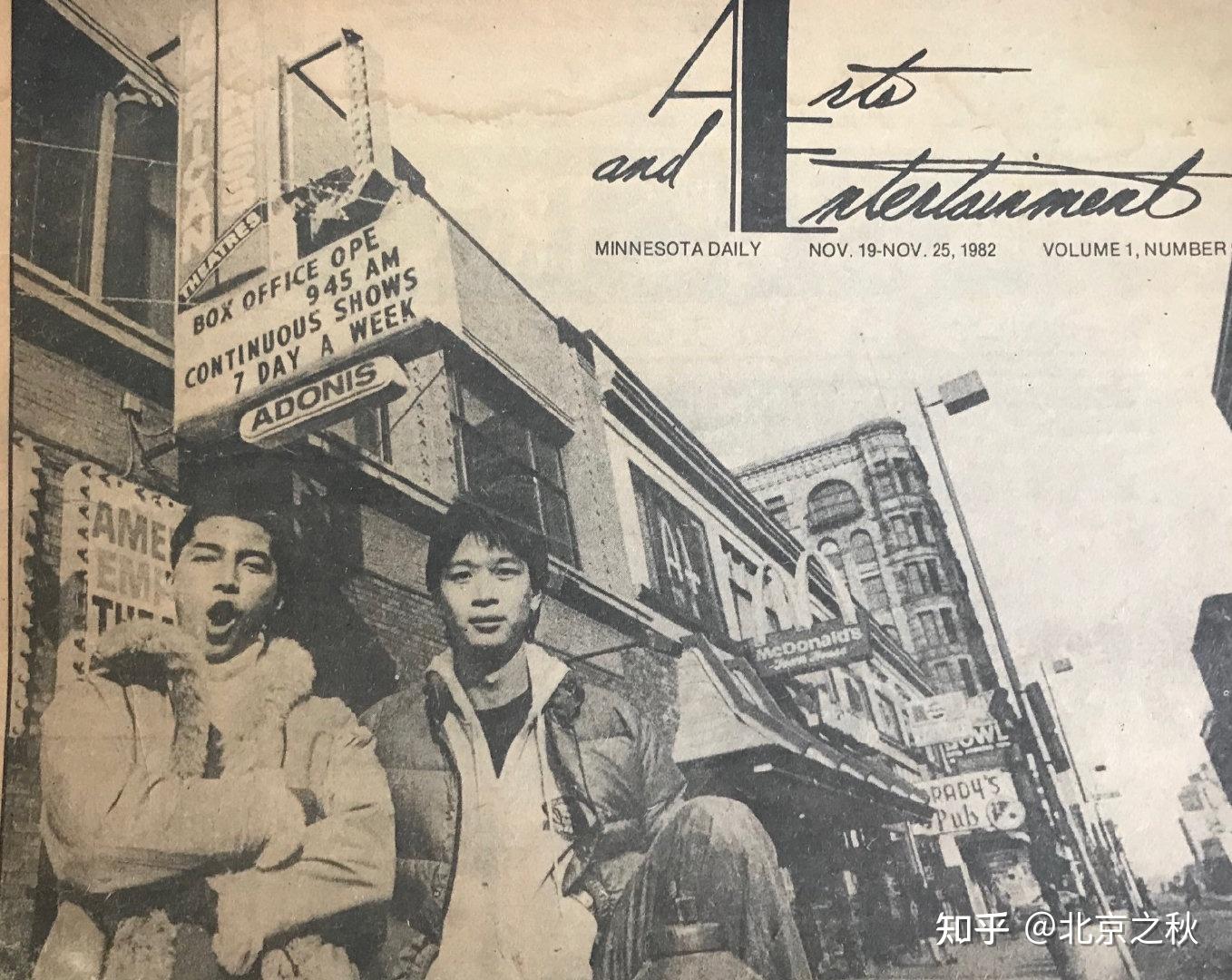

春秋剧团日本巡演的合照,目测第二排右一是十四岁的龙龙,来自Twitter用户

此图出自另一个剧团合照,居中者目测是龙龙。来自Twitter用户

十六七岁的时候,一种“动物的直觉”最终迫使尊龙想要逃离。“这里没有我的未来,”他跟自己说,他的大胆让自己有些发抖。但此刻内疚之情却占据了他的内心。即使他在京剧剧团的生活非常不堪,但那是他唯一的家。他那时已经成为了公司的顶梁柱之一,有些戏离开了他就没法开演。所以在躲藏了三个月之后,他回到了剧团,跪在师傅面前,对他的逃跑表示歉意,也对他在这里学到的所有这些东西表示感激——但他迎来的却是她的一个耳光。现在,他是真的自由了, 他永远地离开了剧团。

离开之后他做的第一件事就是选一个名字。公司的另一个孩子戏谑地叫他“龙龙”——听起来像英语发音的“Lone-lone”。六十年代的香港英文小名是很时髦的,所以那些孩子也叫他Johnny。他选了13号作为他的生日(他不说是几月)。至于家庭——他除了剧院,别的一无所知。

“哦,那会儿香港人多无知啊,”龙回忆到,“‘哦,你看,’他们会说,‘这些学京剧的孩子多可爱啊’——他们不知道这些孩子真正的生活有多么严酷。但仍然,我学到了这么多东西——唱戏,跳舞,表演,滑稽表演,杂耍,翻筋斗,道具,戏服。我演过80岁的男人和十六岁的女孩儿,神,鬼……所有的角色。但没有内心戏,没有动因——然而所有这些年程式化的训练还是给我了莫大的帮助。我为什么会对这里抱有同情之心呢?的确,那儿像一个监狱,但那是一个好的监狱,它激活了我的潜力,让我变得更强。”

“你看,”他决然地说,他从怨念的回忆之中突然抽离,取而代之是一个灿烂的笑容,“我想明白了,弥合这个创伤唯一的办法是把它变成一个优势。”

《冰人四万年》剧

尊龙通过自己的努力争取到了露出那种灿烂的笑容的权利,因为他在两部电影中的表演充分利用了他在过去艰难的生活中学到的东西。作为《冰人四万年》里的最重要的角色,他不仅仅展现了他在京剧训练中所习得的形体和声乐技能,而且展现出一个从史前突然来到现代摩登世界的原始人的心理错位感。而在伯纳德·贝托鲁奇刚刚上映的大片《末代皇帝》中——又一个他孤独的童年的回响——尊龙出色地捕捉到了那个在一生中历阅了四千年中国历史的男人的迷惘、愤怒、孤独和绝望。

1908年,三岁的溥仪被加冕封帝,拥有最高权力的同时又很无能——他是当时世界近一半人口的统治者,却连自己的鞋带都不会系。他的生命从古代的君主制(身边簇拥着1500个太监),到被驱逐的傀儡(在天津的夜总会里浅吟低唱格什温),再到现代社会的公民(在他被中国共产党劳动改造之后)。溥仪的大半生都是一个囚犯和一个演员,被他的角色所奴役。尊龙从自己的过去中找到共鸣,并将之浸入了他的表演,让这个皇帝对探索自身终极意义的过程扣人心弦。

“伯纳德和我,都没有把他看成是英雄或者是罪犯,而是认为他是一个无辜的人。”尊龙说,“他完全习惯了自己生活。他不得不变成一个好演员。 我读了我所能找到的所有材料,但直到我在中国的时候看到了日本人拍摄的一些胶片,我才最终感觉我理解他了。他是一个很聪明的人,但他不懂得如何去表达或者接受感情。就像一个纽约人一样,”他笑着补充道,“但他在去世之前盛放了,他成为了一个活生生的人而不再是一个符号——这就是这个电影想表达的核心意义。”

尊龙希望他自己被桎梏的童年和最终的解脱让他对溥仪的刻画更加丰满。“就像溥仪一样,我的成长过程中伴随着不信任。我不知道自己在角色之外到底是谁,”他说,“但好的一方面是这会促使你成长,去面对你自己的不足——这正是末代皇帝所做的。我的本心从来没有改变过——有同情心,慷慨和渴望成长。有时候我感觉我被爱所包围。在离开剧团之后,我甚至都有那么一段时间感到彻底地无望,就像溥仪必须离开一样,向天祈祷外星人能来把我带走。够了,我说得够多了。”

他更愿意谈论贝托鲁奇。“我们不玩导和演的游戏。我们的个人意志都很强、很固执,但我们在一起工作的时候真的是很神奇——相互信任,毫不费劲。拍《冰人四万年》的时候,我也喜欢和Fred Schepisi合作,他是一个很可爱的、有野性的家伙。而《龙年》的导演麦克·西米诺(这部影片中尊龙扮演一个冷静又险恶的三合会头领),他的防护性很强,但我们的合作也非常顺利。然后,伯纳德——他是这么脆弱。他高兴或生气,全写在脸上。他从来不伪装。”

尊龙对中国古典的和西方自然主义的技艺的融会贯通,让他塑造的这位皇帝的形象达到了其他任何演员都望不可及的维度。成长在一个所有关系、所有姿态和所有感觉都仪式化了的世界,溥仪必须得卸下一切程式化来找到自己。“(他的前后半生)是这个——”尊龙解释道, 他一手微蜷轻罩住另一只手,举至眼前,然后慢慢用一根食指轻扫过下眼睑,【京剧哭的动作】“和这个——”他的表情变得悲伤,他眨眨眼,泪光盈盈,一滴泪随即滚落面颊,“——的不同之处。这两种情况,你都知道我在哭。一个完全程式化了,一代一代传下来的;另一个是我们所说的自然主义,尽可能地贴近生活。在某种程度上,溥仪的故事就是从一个状态转换到另一个状态。”

除了他的两种表演才能,尊龙有一张旧好莱坞的面孔——仿佛是格里高利·派克和鲁道夫·瓦伦迪诺的混合体。正是有了这个偶像式的、几乎雌雄莫辨的外形,让他逃离了连字符的诅咒【少数族裔美国人身份中间用连字符连接,例如Chinese-American。连字符的诅咒指少数族裔演员面对的种族障碍】。“我知道很难打破这些种族障碍,”他说,“但我的梦想是我可以演戏而人们不会关心我从哪里来。美籍华人?有人叫梅丽尔·斯特里普美籍英裔女演员吗?只是因为中国人来得晚一些并不意味着他们必须被加上连字符。难道我们理解不了这个国家的荣耀就是‘对,我们都是邻居了——你尝尝我的食物,我也试试你的’?”

如果说尊龙是一个兼具两种风格的演员,他的个性也有两种风格。一方面他熟谙客套,笑容可掬,彬彬有礼——这种不带个人感情的礼貌就像他在现代艺术博物馆的电影首映活动上那套雅致的日式礼服一样,非常地适合他。这样的尊龙像是专门为站在接待厅优雅地接受赞美而生。但还有另外一个尊龙,疏离忧郁、神秘莫测。这第二个尊龙全然闭口不谈他的私人生活——他甚至都不会透露他的年纪和住处,即使媒体已经发布过这些答案(三十五岁上下,住在Astoria)。“所有这些个人信息都是无关紧要的,”他猛然说,“只是一些自然无法摆脱的困境。”但在这缄口不言之下有一种同样强烈的愤怒,当二者相较,愤怒占到了上风。

“让我喝口酒缓和一下。”他说,高举酒杯模拟祝酒,“关于这个电影,我有些东西想说,”他呷了一口酒,“他们让我(当时的)日子很艰难,”他非常谨慎地开始说话。“不,”他马上纠正自己说的话,“他们让我(当时的)生活像地狱一样。我不应该谈这个。我不会再说下去了。”

他沉默了一会儿,然后突然继续:“我之所以这样说,是因为,这是一部很好的电影,但这不是一段很美好的经历。我不想被当成这个团队里的坏人。我不会忍受下去,但我也不会再谈论它了。”

渐渐地,事情变得清晰起来,他对一个电影杂志的一篇文章里认为他表现得像一个歌剧女主角的说法感到非常愤怒。【意思是说他傲娇】。“只是因为我拒绝假装一切都很好,他们就说我表现得像个‘巨星’。但我所要求的只是尊重而已,相互尊重。一定要等你变成艾迪·马菲【巨星】他们才能像对待活生生的人一样对待演员吗?”大冷天要站在那里等候几个小时,从来没有人告诉他什么时候结束,安排他开拍前数小时就要化好妆准备。“就是这一类的事情让我很生气,而且每天都在发生。我不想再谈这个了。我已经说得太多了。”【原来龙龙对拍摄现场的安排表示不满意,那个电影杂志因为他真实地表达了不满而讽刺他更是火上浇油。从好几个采访看出来,他真的很憎恨长时间不明确的等待 。】

“你看,”他立刻说,“我不需要任何人等我哪怕一分钟。我总是非常配合。我没感觉拍电影很辛苦。在《冰人四万年》里,我连续六个星期每天工作十七个小时,有时候真的是赤身裸体地在雪地里——我没有问题!但在拍摄《末代皇帝》的时候,他们那种完全不顾及演员感受的做法……我不是在说伯纳德【导演】,我是在说那些副导演们。恰恰就像在紫禁城一样——那些太监们在操控一切。【呃~】那种感觉糟糕透了。太糟糕了。不!我不说啦。”

这次,爆发真的结束了。不仅如此,他愠怒的表情瞬间变成了温暖的、几乎是天使般的笑容。“但是,”他温和地说,“当我看见伯纳德的脸,所有那些都消失了。然后我心里对自己说,别再想那些了,尊龙,(对那些事)不要这么认真,这么感情用事,自我防御心理这么强。要会同情别人,要让那个所有人内心都存在的、只是等待出现的美好的人成长起来——事情不应该是这样吗?”

“尊龙用一种极其罕见的全身心投入的状态在工作,”贝托鲁奇【就是伯纳德 】说,对那种歌剧女主角的说法感到莫名其妙,“对我来说,那意味着他有能力去深思熟虑而非走马观花,全神冥想而非浮光掠影——这对我对末代皇帝的构想来说是至关重要的。”

尊龙的技艺、自律性和完美主义来自于他在京剧剧团的学习,但当他跑回剧团去说对不起时候脸上挨的一巴掌也教会他另一件事:永远不要自贬身份。

当时他已经是香港戏剧界小有名气的人物了,邵逸夫的工作室,亚洲最大的功夫片制作机构,提出跟他签十年的电影演员合同,但他骄傲地拒绝了。“我不想为了拍垃圾片而逃跑,”他说,“还有个原因是,我当时还很天真,没有意识到一个人需要有钱才能生活。”在连续几个月每天看两三场美国电影之后,另一个“动物的本能”占据了他内心:他必须去美国。“美国是这样一个地方,如果你没有家,你就出去建一个。”

七十年代早期,在一家旅居香港做生意的美国家庭的资助下,他一句英语都不会,带着一个行李箱就来到了洛杉矶。很自然,他首先游览的目的地之一是迪士尼乐园。“就像那个冰人在二十世纪醒过来一样,我可以一整天都呆在一个地方,除了吃就是玩,别的什么都不做。”他心存着一个功夫明星梦,但为了付夜校和大专三年的学费,他不得不去迪士尼乐园的加勒比海盗船旁边售卖薄荷水和玉米煎饼。七十年代中期,他进入了位于帕萨迪那的美国戏剧学院,很快他就成了East West Players剧院的常规演员。“在香港,我已经学了关于剧院的所有事情,剩下的只有内心戏——从心理上去理解角色。”

尊龙给了自己五年的时间去征服好莱坞。“哦,我太幼稚了。”他拍了一下前额说。现实是他当过服务员、模特,参演了一些电视剧,给好莱坞的亚洲电影配音——进入了他绝望得让人想自杀的阶段。“我几乎到了要不就自杀,要不就杀人的状态了。没有机会,没有任何机会——任何方面都毫无希望。”

最后,1980年,他在East West剧院的前主管Mako——Mako当时在纽约公共剧院参演黄哲伦的F.O.B. (《初来乍到》)——给他发了一个剧本,说:“这是你的部分。”《初来乍到》其实几乎可以说是为尊龙量身定制的,不仅仅因为他自己的确是“初来乍到”,更因为黄哲伦特意地试图要去融合东西方文化的元素,而“尊龙使之成为了可能。”他出场之后,在一张桌前一跃而上,以一种讽刺性的西式的尖锐模仿中国神话中的角色,自此,他再也不用担心没有机会了。

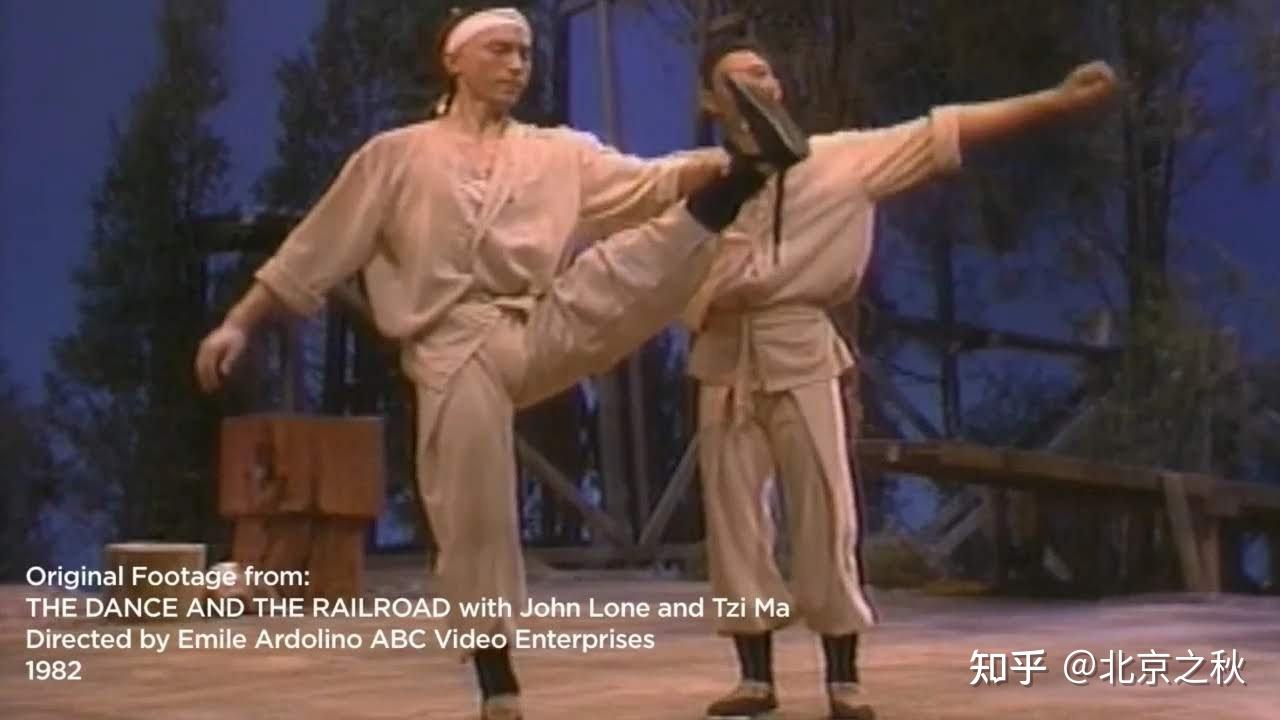

龙黄合作让两位艺术家都获得了奥比奖,然后他们有了第二部剧,《舞蹈和铁路》,这部剧是专门为尊龙写的,而且用黄哲伦的原话,“让这东西方的融合更近一步”。

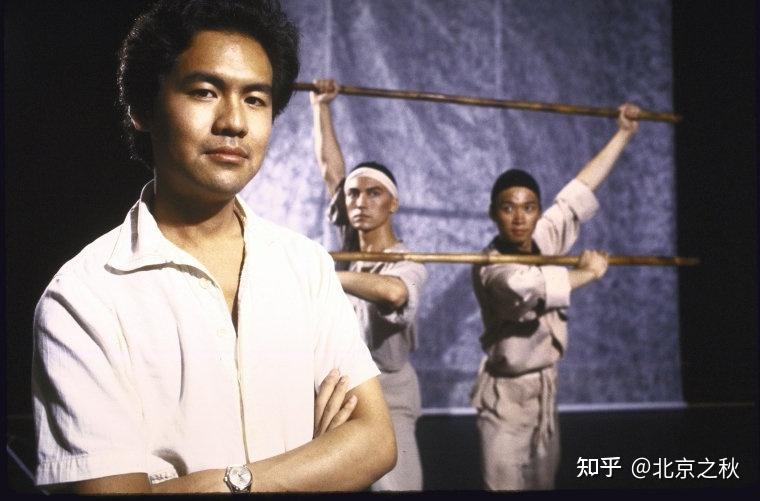

获得奥比奖的舞台剧《舞蹈和铁路》剧照

尊龙在剧场时期的照片,当时做专访的记者去年发布在Twitter上,但没有分享文章: (

剧作家黄哲伦,尊龙在《舞蹈和铁路》剧中

但是,当这对合作伙伴在合作第三部剧《声音和美》(尊龙执导)的时候,尊龙“互相尊重”的要求遇到了问题。“在那之前的一段时间我们(的合作)是多美单纯而美好,”尊龙不无遗憾地回忆道,“然而大卫对我的执导不满,但他却没有跟我沟通,而是背着我跟Papp先生说。我对他非常失望。我本以为我找到了一位可以长期合作的剧作家,但自那以后我们就渐行渐远了。”

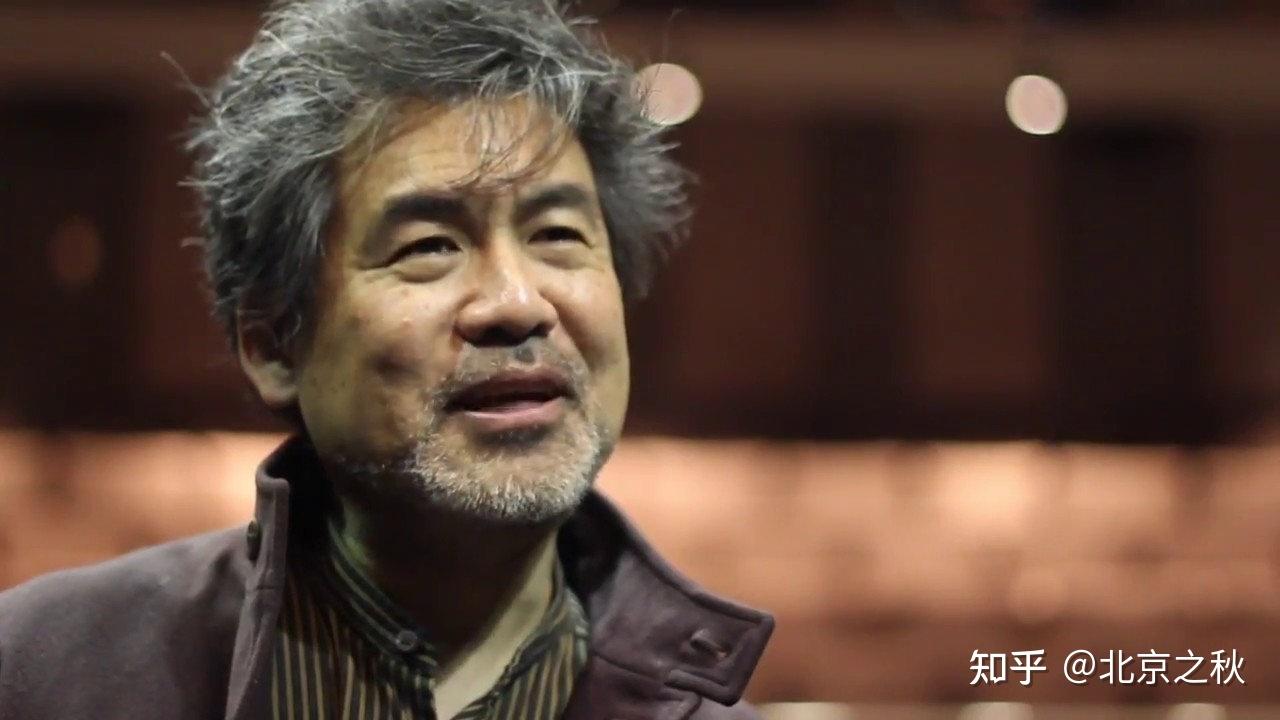

黄哲伦现在住在洛杉矶,同样非常谨慎——但在那个时期,他们“艺术家的分歧”在遥远北方的(纽约)联合广场都能被听到。“平心而论,我们都特别自我,”他说,“而且这两个自我都杀气腾腾。但当我们开始为《蝴蝶君》物色演员的时候(黄的新剧,计划三月在百老汇上演),我觉得龙可能会适合这个角色。我给他的经纪人发了剧本,但他回话说龙这几个月都很忙没有时间读——这很自然地让我相信他对此没有兴趣。这让人难过,真的——在很多方面,龙和我都曾经如此完美地理解对方。”

华裔作家黄哲伦

当我跟尊龙复述这段对话的时候,他再度表示出遗憾,但很明显他同时克制住了自己。“哦,我为什么对过去这么恋恋不忘?”他说,“至于《蝴蝶君》?——我不该说,但不管怎样我都要说出来——我不想跟这部戏有关系,任何关系都不想要。大卫曾经这么傲慢。”短暂的停顿,“在我的职业生涯中,我第一次没有读剧本就拒绝了一个角色——我不会给他们那个荣誉。不说了。”又一次停顿,“我知道我说得太多了。我太情绪化了。但他们觉得我是个傻瓜吗?‘这有一个角色完全是为你量身定制的’,然后他们又好意思说,‘你为什么不过来,让我们看看你(合不合适)。’然后他们又觉得我太自负了。不,谢了——我没那么不顾一切。”

大发国际8

尊龙突然停下来——他注意到了自己的语气。“哦,我心里有太多愤懑了。”他很懊悔地说,“这么强烈的怒气,我必须学会控制它,战胜它。我必须把这种怨愤从我身上祛除出去。我想把这些腐坏的东西丢在身后。没有人想变得丑恶。”他双头扶头,“我想像末代皇帝一样,”他满怀遗憾地继续说,“我想在死之前盛放。生活是什么?就像火柴的火焰,乍现然后消失。我相信人类的精神,相信善良,相信同情。可为什么这么难呢?”

尊龙在与这种同样也在折磨着他所饰角色的错位感做斗争 。“让我告诉你一些我在巴厘的经历,”他柔声说,“三只鸡挤在一个这么大的笼子里,”——他用手比出少于两英尺的距离——“最大的在抓那只中等大的,中等大的在抓那只最小的,最小的已经快死了。到处是血。人也用尖牙利爪。太可怕了。”

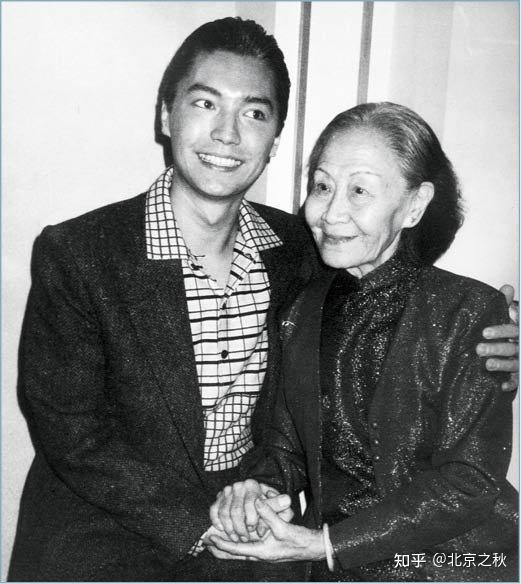

尊龙回港看师傅粉菊花

但之后他说了另一个故事。两年以前,在成为国际名人之后,他重访香港。“我回去看我在京剧团的师傅,”他轻轻地说,“去给她一些钱,但主要是为她所教我的一切向她表示敬意。她(看起来)非常柔弱。‘现在我干不了什么了,’她告诉我,‘我只能做这个。’然后这个八十多岁的女人站起来,她做什么了?她俯身下腰摸到脚趾,背挺得笔直,然后起身,又俯身——她做了十多次!这就是她在八十岁的时候可以做到的事情!哦,我太爱这个女人了!” THE END

————————————————————————————

译后感(给先生的迷妹迷弟们):

这个访谈发生在1987年,老吴35岁,虽然已过而立之年,但众所周知老吴没有正常的童年,独立得太早,反而心理成熟之路走得更长一些。

这篇描写细致入微的访谈中,我们看到了一个在这个阶段比较完整——不是完美——的老吴,一个成长中的老吴。我们能看见他的努力和拼搏,他的天赋和才华(眼泪的那段真是让我惊掉了下巴),他的自信和不服输,他对真善美的追求。同时,我们也可以感受到他的早年复杂的性格,一方面温文尔雅、热情客气,另一方面缺乏耐性、极度敏感。内心深处安全感的缺乏,让他在感觉受到伤害的时候,这种伤害更容易被放大,且深深地铭刻在心, 不易被遗忘。作者的细致刻画,更让我们宛若目睹他在被负面情绪所掌控的时刻, 警醒地与之挣扎、抽离,努力提醒自己向善向美 过程。

结合 1993年Sheila Benson的专访(译文见文后链接)和1994年以后BrunaLombardi 的专访(半小时长的那个视频采访,油管和B站都有 ),我们可以明显感觉的他个性的变化,正如他自己所说,从小无人教他如何做人,他不会做人,于是自己教自己,在拍戏中学做人。

在Bruna Lombardi的尊龙专访中,有两点跟此篇专访中的内容有所呼应:

一,他提到“我的脾气有很大的缺陷:我非常地没有耐心。但我可以很高兴地告诉你,我现在好多了,真的,就最近我拍的电影而言,我跟人合作得更好了。”其实合作导演和演员对他们评价都很高。所以我理解他说的“合作得更好了”,应该更多是他自己的心理感受的变化。

二,他也提到了“自我”,他认为演艺圈最糟糕的事情就是“自我”(“自大”),他承认自己以前也很自我,但这个时候他已经真正地摆脱了“自我”中不健康的那部分(即自大)。

还有一点不得不说,时隔五年之后的1992年,老吴出演了电影版《蝴蝶君》,依然是黄哲伦编剧——所以,最终他还看了剧本,出演了宋丽玲这个黄哲伦本想让他在舞台剧版出演的角色,这是否意味着二人共弃前嫌、一笑泯恩仇我们不得而知,但至少我们可以看到老吴那时已经翻过了心里的一个坎。

再晚一些的采访,更是可以看见先生涤尽戾气,更懂得宽恕和谅解。

尊龙国际

尊龙《蝴蝶君》剧照, 尊龙国际图片来自图片网站预览。